奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之农产品加工研究篇

九秩耕“新”路,看加工所如何让农产品“七十二变”

九十载春华秋实,九十载砥砺奋进。广西农业科学院建院以来,始终与时代同行,以科技兴农为己任,全院科研工作者们紧扣广西特色农业资源,以创新驱动产业升级,用智慧与汗水在八桂大地上书写着农业科技的传奇。其中,农产品加工领域就像一把“金钥匙”,解锁了无数农业宝藏的无限可能。2008年建所以来,加工所科技人员积极把广西的山水馈赠精酿成富民兴农的甜蜜事业,为乡村振兴注入澎湃动能。值此建院九十周年之际,回顾成果、展望未来,一幅科技赋能农产品加工的壮美画卷正徐徐展开。

广西农业科学院农产品加工研究所成立于2008年12月,是广西农业科学院直属的专门从事农产品加工研究与技术开发的正处级科研机构,致力于农产品加工领域的研究与开发,为广西农产品加工产业升级和乡村振兴提供科技支撑。现有在职在编员工36人,其中博士10人(含在读5人)、硕士29人,高级职称27人,其中正高13人(二级研究员3人,三级研究员2人),副高14人,聘用职工22人。拥有国家百千万人才工程人选、有突出贡献中青年专家等各类人才47人。组建9个广西农业科学院稳定资助科研团队。建所至今累计荣获“全国三八红旗集体”“全国巾帼建功标兵”等精神文明荣誉称号32项次等。获得各级科技奖励共83项,其中国家科学技术进步奖二等奖1项,广西科学技术进步奖一等奖2项、发明奖一等奖1项、进步奖二等奖8项、进步奖三等奖2项、发明奖三等奖1项等。共发表科研论文446篇,其中SCI收录82篇、EI收录16篇,获批制定地方标准60项、团体标准55项,获授权专利347件,其中国外专利6件,国家发明专利228件,出版专著14部,开发主要新装备6台套,注册商标11个,项目经费约1.4亿元。

立足特色资源,打造加工科技成果“硬支撑”

广西作为全国重要的“糖罐子”“果篮子”“菜篮子”,农产品资源丰富,但农产品加工率一度偏低。加工所以产业亟需为导向,聚焦农产品贮藏保鲜与精深加工、副产物综合利用等学科在农产品特色产业上,突破关键技术瓶颈。

(一)果蔬采后保鲜与加工关键技术研究与创新:以“减损、提质、增效”为目标,围绕广西特色果蔬贮藏与加工产业的基础理论和重大关键共性问题开展创新性研究。

1.锁鲜创味·智启“浆”来·精筑浆果产业升级路

近年来广西特色浆果产业发展迅猛,是国家重点发展的特色产业之一。但由于浆果采后贮藏过程保鲜难度大,损失率高达40%~50%,且加工过程中品质易劣变,营养流失大,加上缺乏可应用的从采收到贮运加工的产地商品化配套技术,这些难题严重制约了浆果产业的发展。

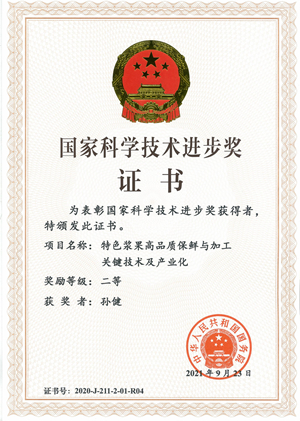

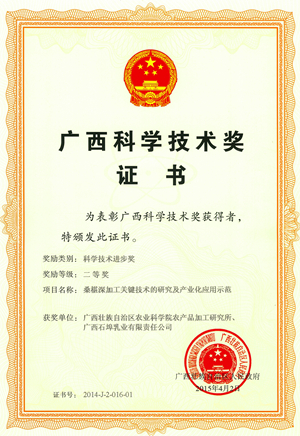

“特色浆果高品质保鲜与加工关键技术及产业化”“桑椹深加工关键技术的研究及产业化应用示范”等成果率先揭示了特色浆果采后软化与自溶机理,研创了减损采收、产地快速预冷等技术,结合病原菌靶向抑制调控采后果实劣变病害,腐烂率降低50%,物流半径从产地辐射全国。

相关技术分别于2021年和2015年荣获国家科学技术进步奖二等奖、广西科学技术进步奖二等奖。通过产学研合作,创建了特色浆果物流保鲜与加工综合调控技术体系,攻克了浆果保质期短和加工产品质量差的瓶颈难题,有效提升了该行业的技术水平,经济和社会效益显著。

“特色浆果高品质保鲜与加工关键技术及产业化” “桑椹深加工关键技术的研究及产业化应用示范”

2021年荣获国家科学技术进步奖二等奖 2015年荣获广西科学技术进步奖二等奖

2.突破水果保鲜精深加工难题,助力特色产业提质升级

近年来,龙眼、荔枝、芒果、香蕉等水果产业发展迅速,种植面积和产量稳步增长,但采后物流保鲜与精深加工问题日益凸显:一是品种混杂,鲜食加工适宜性不明,尚未建立鲜食和加工适宜品种的评价分类体系;二是采后易褐变、软化腐烂严重等导致产区年损失高;三是果脯等固态加工过程中长时高温干制,使产品发硬失脆与营养大量流失;四是果浆、果汁等液态加工过程中香气损失极为严重,风味品质差。以上问题严重影响水果保鲜加工品质,制约了产业发展。

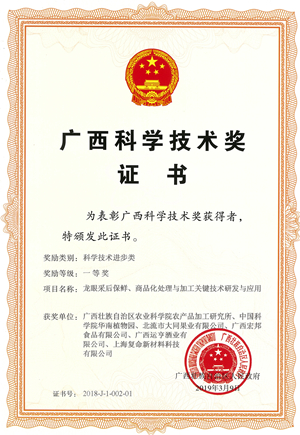

“龙眼采后保鲜、商品化处理与加工关键技术研发与应用”“芒果保鲜与加工品质提升关键技术创新及应用”“荔枝采后保鲜与加工关键技术研发与应用示范”与“香蕉成熟调控与深加工关键技术创新与应用”等多项技术解决了龙眼、荔枝、芒果、香蕉等水果保鲜与加工技术难题,为水果产业减少耗损,延长产业链,增加附加值,实现产业提质增效。

相关技术于2016年—2023年期间分别荣获了广西科学技术进步奖一等奖、二等奖,还获批“国家芒果保鲜加工技术研发专业中心”“国家香蕉产业技术体系”等平台。成果在广西、海南、云南、广东等省(区)广泛推广,建立示范基地45余个,催生农业产业化国家重点龙头企业、广西农业产业化重点龙头企业、国家高新技术企业。经济、社会、生态效益显著,为水果产业向绿色优质化方向发展注入强劲动力。

“龙眼采后保鲜、商品化处理与加工关键技术研发与应用” “芒果保鲜与加工品质提升关键技术创新及应用”

2019年荣获广西科学技术进步奖一等奖 2023年荣获广西科学技术进步奖一等奖

“荔枝采后保鲜与加工关键技术研发与应用示范” “香蕉成熟调控与深加工关键技术创新与应用”

2016年荣获广西科学技术进步奖二等奖 2020年荣获广西科学技术进步奖二等奖

(二)粮油加工关键技术与创新:围绕粮油作物综合加工性能与品质评价体系构建,重点突破精深加工关键共性技术瓶颈,着力开发广西特色粮油新产品,拓展多元化加工品类。

米粉、食用油等粮油加工产品种类多、分布广,且有着独特的技术工艺、悠久的历史文化内涵和地域特色,在国计民生中占据重要地位,市场需求持续增长。然而,当前产业面临产品质量标准不一、营养结构单一、加工工艺复杂、食用便捷性不足及产品保质期短等核心问题,严重制约产业向高端化、精细化发展。

“米粉多元化加工与提质增效关键技术创新及应用”立足米粉加工技术的提质增效与多元化发展,聚焦原料加工适应性研究、米粉老化调控、栅栏保鲜、营养强化技术的开发,创制出满足不同消费需求的多元化米粉产品,适应现代快节奏生活和多元化的市场消费需求,为推动广西米粉等粮油产业高质量发展提供了坚实的技术支撑。

该技术2024年荣获广西科学技术进步奖二等奖,在区内外21家企业建立生产线37条,开发传统干米粉、快复水米粉、保鲜米粉、多元化功能米粉等系列新产品进驻各大商超和电商平台,在全国31个省区及加拿大、新加坡、马来西亚、泰国、越南、缅甸等20余个国家推广销售,得到了广大消费者的认可,为我区宣传广西米粉文化和米粉产业向多元化、高端化、绿色化方向发展作出贡献。同时,成果带动应用企业技术升级,增强企业品牌建设及影响力,并通过米粉品质提升促进螺蛳粉、牛腩粉、老友粉等产品销售增加,进一步带动当地米粉配料相关种植业发展,增加农民生产积极性,促进农民就业、增收,助推脱贫攻坚及乡村产业振兴。

“米粉多元化加工与提质增效关键技术创新及应用”2024年荣获广西科学技术进步奖二等奖

(三)大宗特色农产品加工关键技术创新与推广示范应用: 以广西大宗特色农产品(甘蔗、茶叶、百香果、火龙果等)为对象,通过生物发酵工程等手段,开发制备果酒、原醋等多样化发酵产品的关键制备技术,形成一套大宗特色农产品生物发酵技术并建立标准化技术体系。

近年来,广西甘蔗、蚕桑等大宗特色农产品因种植集约化程度低、多样化加工与综合利用匮乏等瓶颈,导致加工成本高、产品单一,缺乏竞争力,难以支撑产业可持续发展。

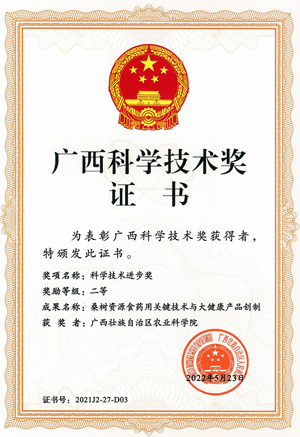

“甘蔗多样化新型产品生产关键技术研究及产业化应用”“甘蔗源功能性糖与多酚的创新利用与产业化示范推广”“桑树资源食药用关键技术与大健康产品创制”等多项技术以产业多样性为抓手,加快发展大宗特色农产品加工业,系统开展了甘蔗原醋及药食同源等多样化衍生新产品加工关键技术研究与产业化应用。通过开展直接压榨零添加零前处理等加工技术的推广应用,大大减少了有害化学物质和废弃物对人体和环境造成的危害,推动了大宗特色农产品加工研究领域向绿色、健康方向发展,生态效益显著。

相关成果于2017年—2022年期间分别荣获广西科学技术进步奖二等奖,甘蔗相关产品多样化技术推动了传统酿造产业向标准化智能制造发展,蚕桑等产品多样化关键技术也促进了广西大宗特色农产品产业升级与“二次创业”进程,助力乡村振兴。成果带动新建甘蔗、桑果酒、果汁、桑叶茶等中试生产基地以及生产线,在全国多家企业示范推广,经济效益和社会效益显著。

“甘蔗源功能性糖与多酚的创新利用与产业化示范推广” “甘蔗多样化新型产品生产关键技术研究及产业化应用” “桑树资源食药用关键技术与大健康产品创制”

2017年荣获广西科学技术进步奖二等奖 2021年荣获广西科学技术进步奖二等奖 2022年荣获广西科学技术进步奖二等奖

(四)副产物加工利用关键技术与创新:聚焦广西特色农产品资源,开展特色农产品高值化开发以及生态循环技术集成,创新种养加循环模式。

甘蔗是世界第一大糖料作物,木薯是世界第六大粮食作物,广西甘蔗和木薯种植面积及产量约占全国70%,副产物年产高达3500万吨,但其饲料化利用率却不足20%,多数随意弃置或焚烧,造成资源浪费和环境污染。当前优质低成本饲料的供给不足,成为制约广西畜牧养殖产业经济效益和持续健康发展的突出问题,而甘蔗和木薯副产物含有丰富的营养物质,可作为重要的非粮饲料来源,能有效解决畜牧饲料匮乏问题。

“甘蔗/木薯副产物饲料化加工关键技术及应用”“木薯、甘蔗废弃物综合利用关键技术及装备研究与应用”等成果在副产物饲料化技术体系创新方面取得重大突破,发明了高效降解纤维素的“甘油相+菌酶协同+有机络合反应”原料预处理技术,解构了原料纤维质抗降解屏障;发明了“分级固态发酵+快速干燥+配方颗粒饲料”的产品加工技术、“精准饲喂牛羊”的应用技术,首创了“原料预处理-产品加工-产品应用”的副产物饲料化利用技术体系,解决了制约甘蔗和木薯副产物饲料化利用的纤维素难消化、饲料工业化加工水平低、畜禽饲喂针对性不强三大现实问题。

相关技术分别于2023年、2019年荣获广西技术发明奖一等奖和海南科技进步奖二等奖,制定《甘蔗尾梢发酵饲料生产技术规程》农业行业标准,为副产物饲料化产业提供成熟支撑技术,副产物成为重要的非粮饲料,延长种植产业链,推动种养业有机结合,提高养殖效益,巩固拓展脱贫攻坚成果,实现产业增效、农民增收、资源高效利用,变废为宝,减少环境污染,保护乡村生态环境和青山绿水风貌。

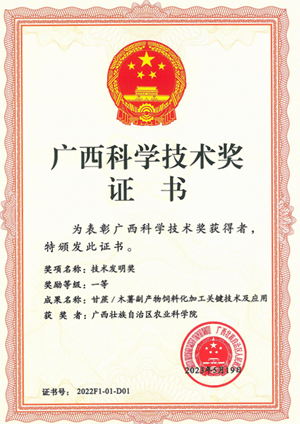

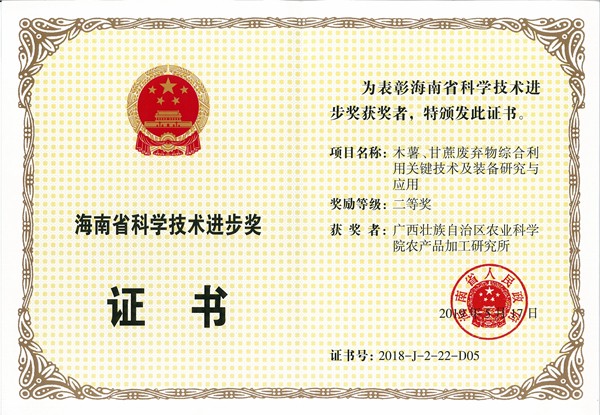

“甘蔗/木薯副产物饲料化加工关键技术及应用” “木薯、甘蔗废弃物综合利用关键技术及装备研究与应用”

2023年荣获广西技术发明奖一等奖 2019年荣获海南科技进步奖二等奖

(五)构建科研平台体系,驱动产业升级

加工所自成立以来,已系统构建9个国家级及省部级科研载体,形成覆盖基础研究-技术研发-成果转化的完整创新链条。核心平台集群包括:国家芒果保鲜加工技术研发专业中心、农业农村部亚热带水果贮藏保鲜加工技术科研试验基地、国家香蕉产业技术体系加工功能研究室及副产物综合利用岗位、广西农产品贮藏保鲜与加工科技成果转化中试研究基地、广西农产品贮藏保鲜与加工合作创新基地、广西壮族自治区亚热带果蔬保鲜加工工程研究中心、广西果蔬贮藏与加工新技术重点实验室、中-越农产品贮藏与加工联合实验室、广西香蕉保鲜与加工工程技术研究中心、桂浙水产品加工新技术联合实验室等,形成多维度产学研融合创新网络,为农产品精深加工及高值化利用提供全产业链技术支撑。

加工所历年荣获平台一览表(部分)

产学研融合,成果转化激活产业升级“新动能”

加工所坚定不移地贯彻创新驱动发展战略,致力于实现科技成果与产业需求的精准对接。以“科研+企业+基地”模式,通过与合浦果香园食品有限公司、广西皇氏乳业有限公司、广西颐生园农业生态有限公司等企业开展项目及技术合作,成功推动了农产品贮藏保鲜与加工技术、净菜加工技术以及储运保鲜等技术转让与产业技术服务80余项,转化金额1363.5万元。牵头制定《广西荔枝采后商品化处理技术规程》等各类标准134项,推动百香果、螺蛳粉、五色糯米饭等地方特色产业标准化、品牌化。

展望未来,锚定“十五五”,再攀新高峰

站在广西农业科学院建院九十周年新起点,加工所将以科技创新为引擎,聚焦热带亚热带农产品精深加工、副产物高值化利用等“卡脖子”领域,开展关键核心技术攻关。立足广西面向东盟的区位优势,深化国际科技合作,积极探索“AI+加工”赋能产业,推动农产品贮藏保鲜与精深加工技术输出。聚焦农业新质生产力培育,加速布局功能食品、新茶饮、区域特色水产品等新兴加工赛道,依托数字技术推动绿色转型,致力建成全国热带亚热带农产品加工创新高地。

从“传统加工”到“智慧制造”,从“单一产品”到“全链开发”,从“初级原料”向“高附加值商品”的转型,广西农业科学院建院九十年的奋进足迹,正是科技赋能农业现代化的生动实践。未来,加工所将继续以“农”为本、以“科”为翼,为广西乡村振兴和农业强区建设贡献更大力量。

加工所 林玲英供稿/供图

一审一校:周主贵

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强