奋进新征程 喜迎广西农业科学院建院九十周年系列报道之植物保护研究篇

创新植保科技,守护绿色田园

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所(以下简称“植保所”)是以植物保护学科研究为主的社会公益性科研机构,始终坚持服务“三农”宗旨,在植物保护领域深耕细作,为保障区域粮食安全、推动农业绿色高质量发展作出了突出贡献。党的十九大作出“乡村振兴”战略部署后,植保所以“创新植保科技,助力乡村振兴”为导向,聚焦广西现代农业高质量发展需求,以科技创新为核心,在病虫害防控、生物安全、绿色农业技术研发等领域取得了一系列突破性成果,成为我国华南地区植保科技创新的重要力量。

历史传承:跨世纪的发展历程

植保所的前身可追溯至1935年广西农事试验场成立时设立的病虫害组。历经多次名称变迁:广西农业试验场植物保护系(1950年)—广西农业综合试验站植物保护系(1954年)—广西农业科学研究所植物保护系(1957年)—广西农业科学院植物保护系(1964年)—广西农业科学院植物保护研究室(1976年)—广西农业科学院植物保护研究所(1986年)。

在近百年的跨世纪发展历程中,广西农业科学院植物保护学科在不同的社会政治、经济背景下,经历了1935年至1937年间的初创期,1937年至1944年的兴盛期(与南京中央农业试验所柳州沙塘工作站合并办公),1944年至1949年的停滞恢复期,1949年以后的稳步开拓期几个阶段。改革开放以来,植物保护学科进入快速发展阶段。

目前,植保所聚焦农业重大病虫草害及外来有害生物的检测诊断、监测预警、绿色防控技术研究及产品研发,共设12个学科创新团队:粮食作物害虫防控、粮食作物病害防控、柑橘病虫害施药与治理、果蔬病虫害防控研究、果树病害致灾机理与防控、水果害虫监测与防控、蕉类作物病害防控、农业生物安全与害虫生物防治、植物病害生物防治、作物病毒病害监测与防控、作物线虫监测与防控、草害防控。

科技创新:筑牢农业安全防线

广西地处热带亚热带过渡区,农作物病虫草害种类多、发生频繁,且周年发生为害,对农业生产和生态环境构成严重威胁。植保所创建和依托多个省部级科研平台,构建了“应用基础研究—关键技术研发—应用示范推广”的全链条科技创新体系。在水稻“两迁”害虫、稻瘟病、南方水稻黑条矮缩病、草地贪夜蛾、甘蔗地下害虫、柑橘黄龙病及媒介昆虫、香蕉枯萎病、荔枝蒂蛀虫、芒果炭疽病、作物线虫病以及外来入侵生物等成灾机制、防控关键技术等开展系统研究,取得系列创新成果,为广西农业高质量发展提供植保技术支撑。

(一)多元创新齐绽放:科技成果谱新篇

建所以来,植保所担当作为,勇于创新,成果丰硕,承担了国家和省级科研项目800多项,在水稻“两迁”害虫、外来入侵生物防治等方面取得了显著成果。荣获各级科技成果奖120余项,其中国家科技进步奖一等奖2项、二等奖3项、三等奖5项,广西科技进步奖、农业农村部科技进步奖等省部级科技奖励83项。获国家专利200余件,获农业农村部水稻品种保护2个;发表科技论文1000余篇,其中国外刊物(SCI、EI等)400余篇;出版科技著作50多部。累计创社会经济效益超过500多亿元,为广西乃至全国农业安全生产作出了重要贡献。

(二)破“迁”攻坚:两迁害虫防治创新成果荣获科技大奖

在水稻“两迁”害虫研究方面,有多项研究成果获国家级及省部级科技成果奖,其中“我国褐稻虱迁飞规律的阐明及其在预测预报中的应用”项目获1985年度国家科学技术进步奖一等奖(主要完成单位),“稻纵卷叶螟迁飞规律和预测预报研究(我国稻纵卷叶螟迁飞规律及其在测报上的应用)”项目获1985年度国家科学技术进步奖三等奖(主要完成单位),“褐稻虱生物型的监测和控制对策研究”项目获1996年度广西科技进步一等奖(主持),“我国水稻“两迁”害虫迁飞、爆发与越南虫源的关系及可持续防控策略”项目获2013年度广西科技进步二等奖(主持),“广西水稻两迁害虫防控策略与关键技术应用”项目获2017年度广西科学技术进步奖二等奖(主持)。上述获奖成果为广西乃至全国的水稻“两迁”害虫防控发挥重要作用,为保障粮食安全作出重要贡献。

(三)筑牢“稻作防线”:稻瘟病研究成果喜获大奖

在水稻稻瘟病研究方面,主持完成的“广西稻瘟病菌生理小种类型及分布”获1981年度广西优秀科技成果二等奖;参与完成的“我国稻瘟病菌生理小种及抗稻瘟病抗源筛选”获1985年度国家科学技术进步奖三等奖;主持完成的“广西野生稻种质资源抗稻瘟病性鉴定”获1991年度广西科学技术进步奖二等奖;主持完成的“水稻稻瘟病慢瘟抗性(田间抗性)研究”获1994年度广西科学技术进步奖二等奖。

(四)筑牢糖料安全防线:甘蔗病虫害绿色防治技术荣获科技进步奖

在甘蔗病虫害研究方面,“甘蔗病虫草鼠及其天敌调查和图谱编绘”获1999年度广西科学技术进步奖三等奖;“蔗根土天牛综合防治技术研究及应用示范”获2014年度广西科学技术进步奖三等奖;“农田地下害虫绿色防控关键技术研究与应用”获2020年度广西科学技术进步奖二等奖。

(五)守护“果篮子”安全:绿色防控助力果农增收

在果树病虫害研究方面,“芒果主要病虫防治基础及防控技术创新与应用”获得2021年度广西科学技术进步奖二等奖;首创的“光驱避法防控荔枝蛀蒂虫技术”入选广西农业农村厅2021年农业主推技术,多次在央视1套及9套等媒体宣传,为全国的绿色荔枝生产开辟了一条新路。

(六)筑牢国门生物安全防线:外来入侵生物绿色防控技术连获大奖

在外来入侵生物研究方面,“重大入侵粉蚧绿色防控关键技术研发与应用”获得2021年度广西科学技术进步奖一等奖;“东盟重要农业入侵生物防控技术体系的构建与应用”获得2023年度广西科学技术进步奖二等奖。

(七)攻克“隐形灾害”:作物病毒与线虫综合防治技术新突破

在主要作物病毒、线虫病研究方面,“广西烟粉虱传双生病毒分子鉴定及防控关键技术研究与应用”获2016年度广西科学技术进步三等奖;“烟粉虱传病毒病灾变规律与绿色防控关键技术及应用”获2020年度广东省科学技术进步奖二等奖(参与);“瓜类作物病毒检测及防控技术研究与应用”获2022年度广西科学技术进步奖三等奖;“果蔬重大线虫病绿色防控关键技术研发与应用”获2023年度广西科学技术进步奖三等奖。

除上述代表性成果外,还有多项省部级获奖成果,内容涉及病、虫、草、鼠等植保学科各领域。

服务“三农”:科技赋能乡村振兴

植保所始终坚持将“论文写在八桂大地上,将技术送进壮乡千万家”,创新“科研+示范+培训”“科研+企业+农民/合作社”等多种模式,打通科技服务“最后一公里”,在服务“三农”、助力乡村振兴方面取得显著成绩。

近年来,植保所联合基层推广部门及企业,聚焦产业新需求,通过派出“有机循环农业产业科技先锋队”“水果产业先锋队”“科技特派员”“自治区乡村振兴重点帮扶县科技特派团”等形式,深入农业生产第一线开展技术服务,年均开展技术培训100余场,为种植者解决生产中植保技术问题1000多项,累计惠及农户5万余人次;建立绿色植保科技示范基地20多个,覆盖水稻、甘蔗、玉米、水果、蔬菜等广西优势特色农业产业,推广绿色防控技术面积超千万亩,减少化学农药使用量30%以上,助力农民增收超30亿元。为广大农户及全国农业企业提供农药登记、抗性鉴定、种子种苗病虫害检测鉴定等技术服务,每年承担新农药田间药效登记试验400-600项;完成粮食作物抗病性鉴定1000-2000份;农作物有害生物检测诊断1000多份。

平台建设:激活发展“新引擎”

(一)加强平台建设:构建创新发展支撑体系

植保所不断加强科研平台的建设和布局,经过多年发展,构建了农业农村部华南果蔬绿色防控重点实验室、农业农村部南宁作物有害生物科学观测实验站、广西壮族自治区国家农作物品种测试站——抗病鉴定实验室、广西作物病虫害生物学重点实验室、广西壮族自治区南宁迁飞性害虫雷达监测站、广西柑橘黄龙病防控工程技术研究中心、广西壮族自治区农作物种子种苗安全检测工程研究中心、中越作物病虫害综合防控联合实验室、植物线虫鉴定能力验证合格实验室、主要热带病虫草害监控联合实验室等12个科研平台。依托平台积极对接国家目标和产业需求,整合资源、优化布局,提高科技创新整体效能。

2018年10月,植保所药效试验资质认证获得农业农村部首批认证;2023年11月再次获得药效试验资质认证,有力地推动了科技创新和成果转化。

(二)开放合作:打造与东盟科技合作新高地

植保所先后与越南、缅甸、老挝等东盟国家建立了良好的交流与合作关系。2016年,与越南农业大学合作组建中-越作物病虫害综合防控联合实验室。联合开展主要病虫害生物学、生态学及可持续防控技术研究,持续提升区域作物病虫害综合防控能力,保障区域粮食安全和生态安全。联合我院水稻所、玉米所、蔬菜所等首次提出“越人越法”的品种本地化筛选和“中人中法”的品种高产示范法,成功将适宜水稻、玉米、蔬菜等品种、技术在越南大面积推广。“中国农作物品种及关键适用技术在越南适应性研究与应用”项目获2018年广西科学技术进步二等奖。

先后参与建设了“中缅农业科技示范基地”“中国(广西)—缅甸水稻品质改良中心”“中缅企业海外农业研发中心”“中国(广西)-缅甸农作物优良品种试验站”等多个国际合作平台,持续在越南、缅甸、老挝等东盟国家开展相关研究,区域间交流合作成效显著。

人才强所:培育植保先锋力量

人才是科技创新的第一资源。植保所历来重视人才队伍建设,先后涌现出一大批优秀科技人才和领导干部,形成了良好的传帮带的氛围,为植保所的传承与发展提供了强大的人才保障。

(一)人才队伍全景图:单位人员规模、结构与发展态势总览

植保所现有职工72人,其中:高级职称52人,博士28人,硕士29人,博士生导师4人,硕士生导师16人;享受国务院特殊津贴专家1人,广西特聘专家1人,八桂青年拔尖人才2人,广西“跨世纪十百千人才工程”人选4人,广西青年科技奖3人。

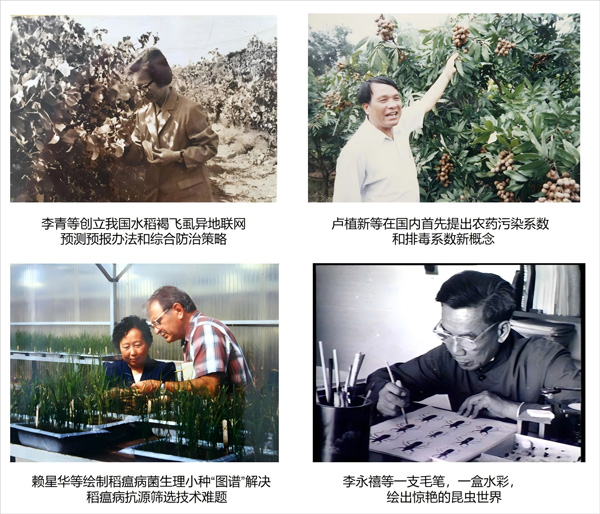

(二)薪火相传守初心:老专家的“传帮带”与学术薪火

退休老专家中,先后有三位院老领导、7位老专家获国务院政府特殊津贴。其中李青老院长为中国共产党第十三届全国代表大会代表,先后获国家科学进步一等奖1项、农业部科技改进一等奖2项、二等奖2项、三等奖1项,首先系统揭示水稻“两迁”害虫迁飞规律;卢植新研究员团队研创出超高效稻田除草剂-草绝,被誉为“稻田守护神”,1995、1996年连续两年获“全国最受欢迎的农科产品金奖”和“全国科技新产品金奖”。有“中国生物绘图第一人”美称的李永禧研究员及其弟子为学界绘制的昆虫彩图,被叹为“会呼吸的昆虫图谱”。赖星华研究员首创稻瘟病抗原鉴选方法,被授予国务院一级特殊津贴、“广西优秀专家”。

(三)育才有方:多学科人才矩阵的搭建与融合

通过多年的人才队伍建设,植保所已经形成了一支结构合理、专业素质高、创新能力强的科研团队。先后涌现出13位院青年拔尖人才,在《National Science Review》《Plant Physiology》等国际权威期刊发表多篇论文。与国内多家科研院所、高校等建立广泛稳定的合作关系,每年联合培养研究生30多名,为植保所的科研工作注入了新的活力。并吸引了来自巴基斯坦、缅甸、加纳等国家的访问学者、留学生前来学习,进一步提升了国际化水平和影响力。

展望未来:锚定绿色与智能

植保所的发展历程是一部艰苦奋斗,不断创新的奋斗史。从1935年创建广西农事试验场病虫害组到如今成为我国南方地区植物保护领域的重要科研力量,每一步都凝聚着科研人员的心血和汗水。站在新的历史起点,植保所将继续加强科技创新人才队伍建设,优化科研创新生态,激发农业科研人员创新活力,紧扣乡村振兴战略和农业高质量发展需求,聚焦绿色植保、智慧植保前沿领域,深入开展“重大病虫害绿色植保技术攻关行动”,以科技创新为引擎,在保障国家粮食安全、生态安全,推动农业高质量发展的道路上砥砺前行,为壮美广西注入更多科技力量。

植保所 韦德卫、黎眉铄、李凯丽供稿/宋娟、李凯丽供图

一审一校:于永浩

二审二校:薛臣艺

三审三校:陆炳强