2025年9月23日,广西农业科学院玉米研究所联合广西大学农学院在植物生理学领域国际知名期刊《Physiologia Plantarum》(中科院2区,影响因子3.8)发表题为“Transcriptomic Analysis Reveals the Key Role of Photosynthetic System Stability and Carotenoid Accumulation in Drought Tolerance in Maize”的原创研究论文。该研究从转录组与生理水平系统解析玉米苗期耐旱的分子机制,提出“ABA信号快速激活-光合系统稳定维持-类胡萝卜素协同抗氧化”的多层防御模型,为耐旱玉米品种选育与分子改良提供关键理论依据和基因资源。

玉米是全球第一大粮食作物,是保障粮食安全等的核心支柱。但受全球气候变暖影响,干旱成制约玉米产量的首要非生物胁迫,苗期干旱会阻碍作物生长、降低产量潜力。当前多数研究聚焦玉米开花期与灌浆期耐旱性,对苗期耐旱机制解析不深入,缺乏可用于育种实践的关键基因与调控通路。

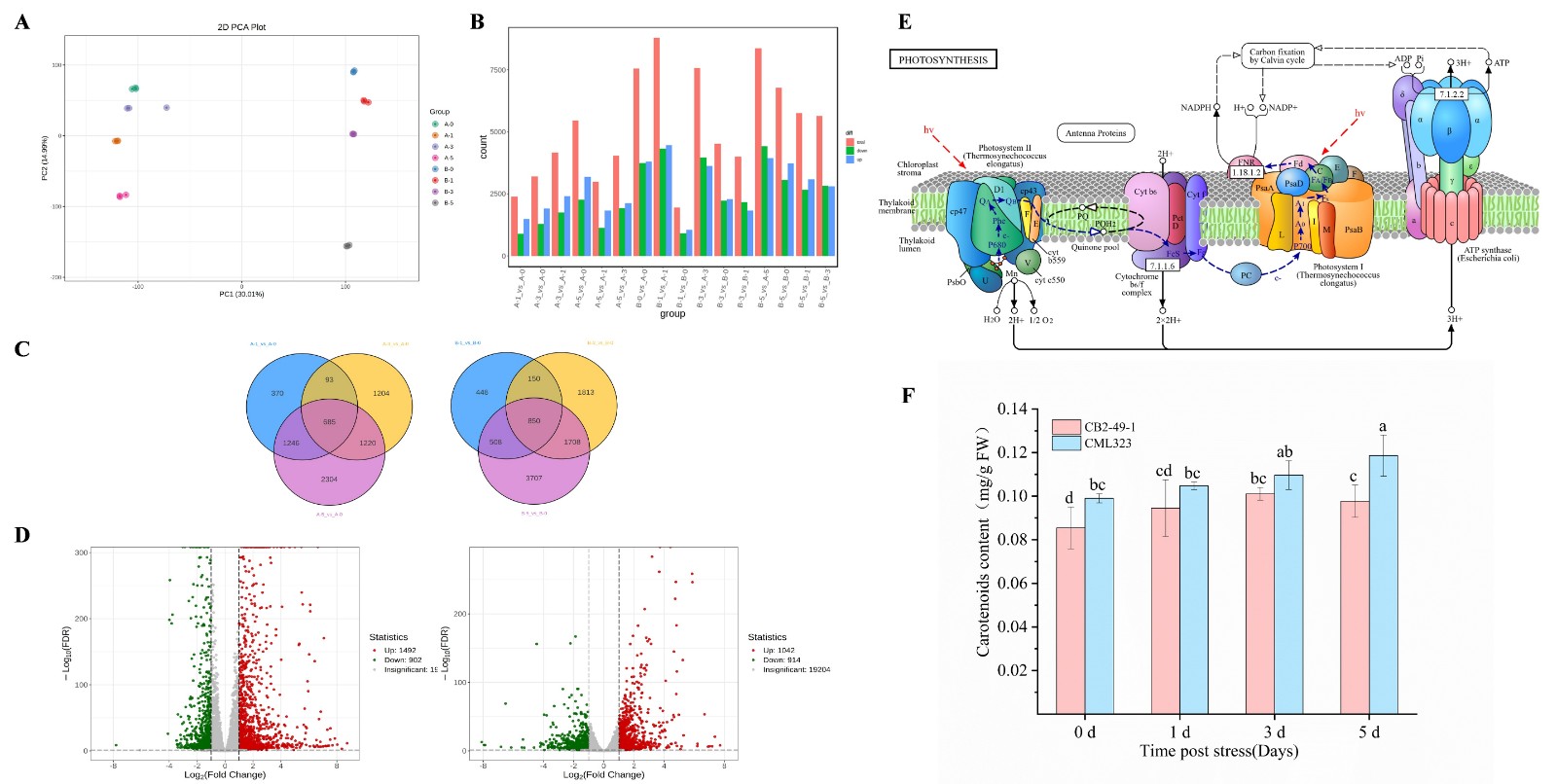

针对此问题,研究团队以耐旱自交系CML323和敏感自交系CB2-49-1为材料,结合转录组测序等方法,揭示两者耐旱差异核心机制,发现三大关键差异:

一是早期响应速度差异。干旱胁迫早期,CML323能快速激活ABA信号通路,促进气孔关闭与渗透调节,减少水分流失。

二是光合系统稳定性优势。长期干旱胁迫下,CML323能维持光系统核心基因稳定表达,保障光合电子传递与能量供应;而CB2-49-1的光合基因表达先达峰后快速下降,光合系统功能衰退。

三是类胡萝卜素协同抗氧化作用。CML323的类胡萝卜素含量随干旱时间积累,比CB2-49-1高21.43%;同时,类胡萝卜素可协同清除活性氧,作为ABA合成前体强化耐旱响应。

此外,研究通过WGCNA分析鉴定出一个hub基因ZmPBS1,它可能正向调控干旱响应,是玉米耐旱性关键调控因子。经qRT-PCR验证,10个关键通路基因表达趋势与RNA-seq结果一致,证实研究数据可靠。

硕士生李文清和安芮嶙为论文共同第一作者,玉米所江禹奉研究员和广西大学周勋波教授为共同通讯作者。该研究得到广西重点研发计划(桂科AB21238004、桂科AB24010098)、广西农科院基本科研业务费项目(桂农科2021YT017、桂农科2021ZX14)、广西自然科学基金(2021GXNSFAA196003)等项目的联合资助。

玉米所 江禹奉供稿/供图

一审一校:黄安霞

二审二校:黄艳芬

三审三校:李慧峰